中国的“人造太阳”在聚变实验中创造了历史性的17分钟等离子体记录

中国进行了一项开创性的核聚变实验,在寻求一种新的、更清洁的能源方面取得了重大进展。

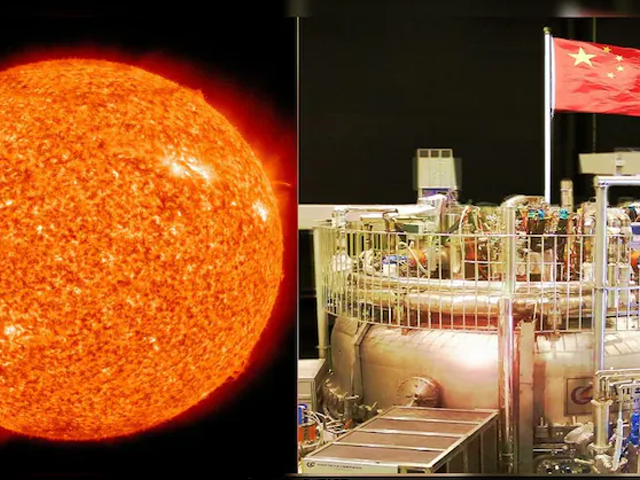

实验先进超导托卡马克(EAST),通常被称为中国的“人造太阳”,成功地将等离子体维持了创纪录的1000秒,即超过17分钟。

这超过了此前在2023年创下的403秒的纪录,标志着核聚变能源发展向前迈出了一大步。

核聚变是为太阳提供能量的过程,长期以来一直被认为是能源生产的“圣杯”。

与核裂变不同,核聚变涉及到原子核的合并,产生大量的能量,没有温室气体排放,事故风险也较低。实现长期稳定并达到1亿摄氏度以上的温度一直是科学家面临的主要挑战。

然而,通过稳定等离子体1000秒,即超过17分钟,中国研究人员相信他们已经达到了核聚变技术发展的一个关键里程碑。

中国科学院等离子体物理研究所所长宋云涛强调了这一成就的重要性,他指出:“聚变装置必须实现数千秒的高效稳定运行,以实现等离子体的自我维持循环,这对持续发电至关重要。”

他还表示希望扩大国际合作,寻求切实可行的核聚变能源解决方案。

虽然EAST反应堆还没有达到“点火”——即核聚变产生自身能量并维持反应的临界点——但最近的记录表明,在保持稳定、受限等离子体环方面取得了重大进展,这是未来核聚变反应堆发展的关键因素。

EAST自2006年投入使用以来,经历了无数次试验,最新的成果使人们对核聚变的未来重新感到乐观。

在这一成功的基础上,中国已经在安徽省建设新的实验性聚变研究设施,以进一步推进聚变能源技术。

核聚变作为一种近乎无限的清洁能源的前景激发了全球的兴趣。如果完善,它将有助于解决当前的能源危机,减少对化石燃料的依赖,并为人类探索太阳系以外的领域提供动力。

科学家和工程师们希望,核聚变能最终将在塑造未来能源生产的过程中发挥关键作用。

中国进行了一项开创性的核聚变实验,在寻求一种新的、更清洁的能源方面取得了重大进展。

实验先进超导托卡马克(EAST),通常被称为中国的“人造太阳”,成功地将等离子体维持了创纪录的1000秒,即超过17分钟。

这超过了此前在2023年创下的403秒的纪录,标志着核聚变能源发展向前迈出了一大步。

核聚变是为太阳提供能量的过程,长期以来一直被认为是能源生产的“圣杯”。

与核裂变不同,核聚变涉及到原子核的合并,产生大量的能量,没有温室气体排放,事故风险也较低。实现长期稳定并达到1亿摄氏度以上的温度一直是科学家面临的主要挑战。

然而,通过稳定等离子体1000秒,即超过17分钟,中国研究人员相信他们已经达到了核聚变技术发展的一个关键里程碑。

中国科学院等离子体物理研究所所长宋云涛强调了这一成就的重要性,他指出:“聚变装置必须实现数千秒的高效稳定运行,以实现等离子体的自我维持循环,这对持续发电至关重要。”

他还表示希望扩大国际合作,寻求切实可行的核聚变能源解决方案。

虽然EAST反应堆还没有达到“点火”——即核聚变产生自身能量并维持反应的临界点——但最近的记录表明,在保持稳定、受限等离子体环方面取得了重大进展,这是未来核聚变反应堆发展的关键因素。

EAST自2006年投入使用以来,经历了无数次试验,最新的成果使人们对核聚变的未来重新感到乐观。

在这一成功的基础上,中国已经在安徽省建设新的实验性聚变研究设施,以进一步推进聚变能源技术。

核聚变作为一种近乎无限的清洁能源的前景激发了全球的兴趣。如果完善,它将有助于解决当前的能源危机,减少对化石燃料的依赖,并为人类探索太阳系以外的领域提供动力。

科学家和工程师们希望,核聚变能最终将在塑造未来能源生产的过程中发挥关键作用。